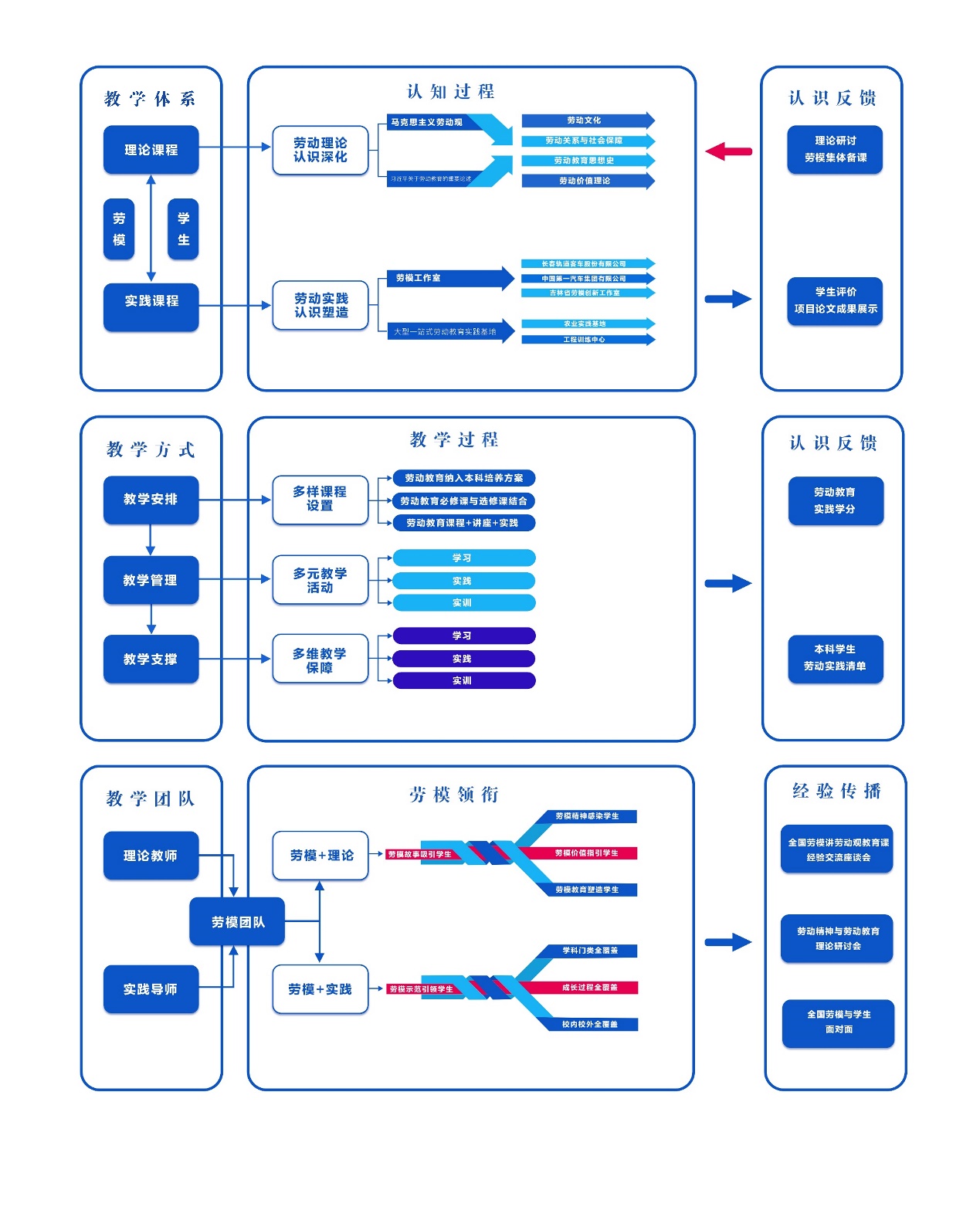

(一)建立健全劳动教育教学体系,深化劳动教育对新时代大学生全面发展的重要性认识。 组建成立实体化劳动教育中心,健全全校劳动教育组织管理体系。首创由全国劳模领衔,国家级教学名师、大国工匠等参加的教学团队,以高站位、厚基础、强理论提升学生的劳动素养,发挥吉林大学学科门类齐全、基础理论厚重、社会科学成果丰富的优势,整体规划“劳动教育理论课”,制定完善培养方案,把劳动教育纳入全部本科专业必修课,涵盖理论课程和实践课程,共32学时,2学分。其中,理论课程由劳动教育中心专业教师和全国劳模共同承担,以马克思主义劳动观为指导,主要讲授 “ 习近平总书记关于劳动教育的重要论述 ”“ 劳动教育思想史 ”“ 劳动文化及劳动精神”“劳模精神”“工匠精神 ”“ 劳模成长经历 ” 等模块知识,讲深、讲透、讲活劳动理论,深化对劳动重要性认识,厚植劳动教育思想性和理论性。实践课堂涵盖劳模工作室现场教学、实践基地专业劳动、校园生活日常劳动等。同时,学校还建设2个国内高校领先的大型一站式劳动教育实践基地:农业实验基地提供全链条的田间劳动实践,年吸纳学生4000余人;工程训练中心占地10000平方米,每年承担3500余名学生工程能力训练。另外,学校还常态化组织劳动教育理论研讨会,深化劳动教育认识与理论研究,夯实“进阶式”劳动教育模式的理论基础。

(二)探索多样化实践方式,提升劳动教育实效性。依托后勤服务集团、图书馆、附属医院、科技创业园和行政服务中心等服务机构,建立公益性劳动实践基地;依托各教学单位建立80余个专业化劳动教育实践基地,营造热爱劳动的文化氛围,实现劳动实践活动的全覆盖。以学生“必选+自选”的方式设计专业教学安排,通过常态化的“劳动日、劳动周、劳动月”活动,全程开展实习实训、农业劳作、社会调研、公益劳动,鼓励学生劳动创造。充分发挥劳模示范引领功能,根据不同学科背景和专业需要,邀请不同行业的全国劳模示范操作,涵盖学校工学部、信息学部、地学部、农学部等11个学院,通过组织学生到劳模工作室、劳动教育实践基地现场学习、亲身实践,为劳动教育理论与实践开辟了第二讲堂,提升学生劳动素养。出台“劳动教育实践学分”“本科学生劳动实践清单”等系列管理办法,建立了科学有效的评价体系,激发劳动创造。

(三)组建以全国劳模领衔,全国教学名师、大国工匠等参与的教学团队,提升劳动教育的感染力。以全国劳模(全国先进工作者)韩喜平教授领衔,聘请全国工会副主席高凤林,吉林省工会副主席李万君,党的二十大代表、“最美奋斗者”吴亚琴,全国人大代表、“三八红旗手”谷凤杰,大国工匠李凯军,全国道德模范李万升等30名全国劳动模范为特聘教授,建立“全国劳模大讲堂”劳动教育示范平台,围绕社会治理、高端制造、农业农村现代化等,开设针对性、多样化的劳动教育课。通过“劳模讲授劳动课程”“全国劳模讲课经验交流会”“劳模与学生面对面”等活动,引导劳模深度参与学校劳动教育和人才培养全过程。此外,劳动教育教学团队还集聚了多位国家级教学名师、省级教学名师,以及实践经验丰富的农业专业教师、工程专业教师、创新创业指导教师,并整合学工部、团委等思政力量,实现了多元要素汇聚,强化劳动教育的资源供给,增强劳动教育吸引力和亲和力,提升劳动教育的实效性。

地址:吉林省长春市前进大街2699号 @版权所有 吉林大学教学成果奖