2010年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》颁布实施,提出要“加强劳动教育”。党的十八大以来,习近平总书记高度重视劳动教育,强调把劳动教育纳入培养社会主义建设者和接班人的总体要求,构建德智体美劳全面培养的教育体系。中共中央、国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》,教育部、中华全国总工会分别发布了《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》和《关于在全面加强新时代劳动教育中充分发挥工会组织作用的指导意见》,统筹部署加强劳动教育。

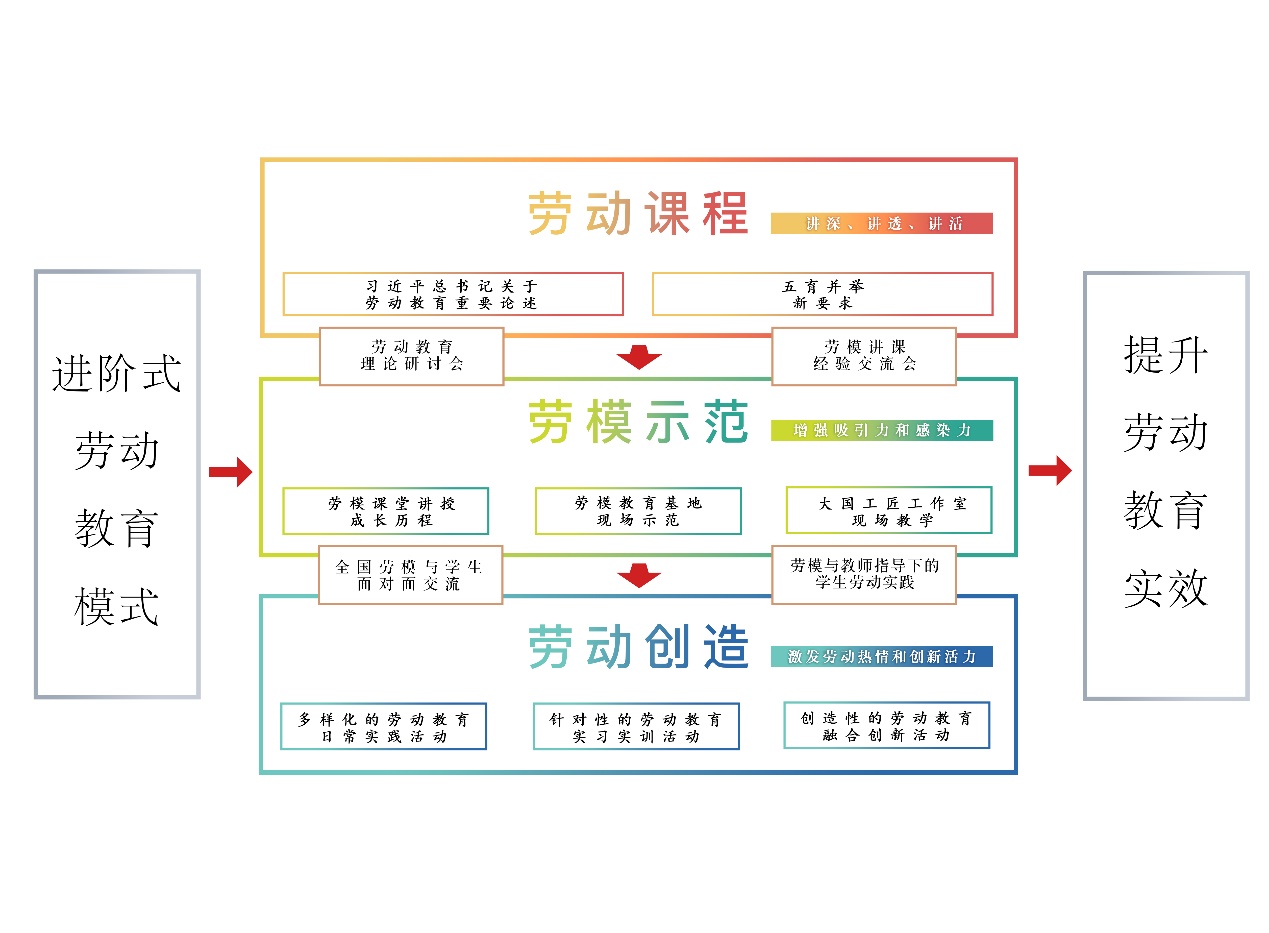

吉林大学作为新中国成立后中国共产党亲手创建的第一所综合性大学,始终重视弘扬红色基因和崇尚劳动的育人传统。学校于2010年开始承担国家农林试点实践基地建设项目“东北振兴与新农村建设”,通过理论教育与劳动实践相结合,强化学生劳动素养与奋斗精神,为全面开展劳动教育奠定了基础。2014年,吉林大学与吉林省总工会合作创办了跨学科、开放型实体科研机构,深入开展劳动教育、劳动关系与工会前沿理论研究。进入新时代,学校深入贯彻习近平总书记关于劳动教育的重要论述,落实国家文件精神,发挥综合性大学基础理论优势和东北老工业基地劳模优势,出台《吉林大学全面推进劳动教育工作实施方案》,成立实体运行的吉林大学劳动教育中心,负责劳动教育教学工作实施。经过多年探索与完善,构建了综合性大学“劳动课程+劳模示范+劳动创造”进阶式劳动教育模式。

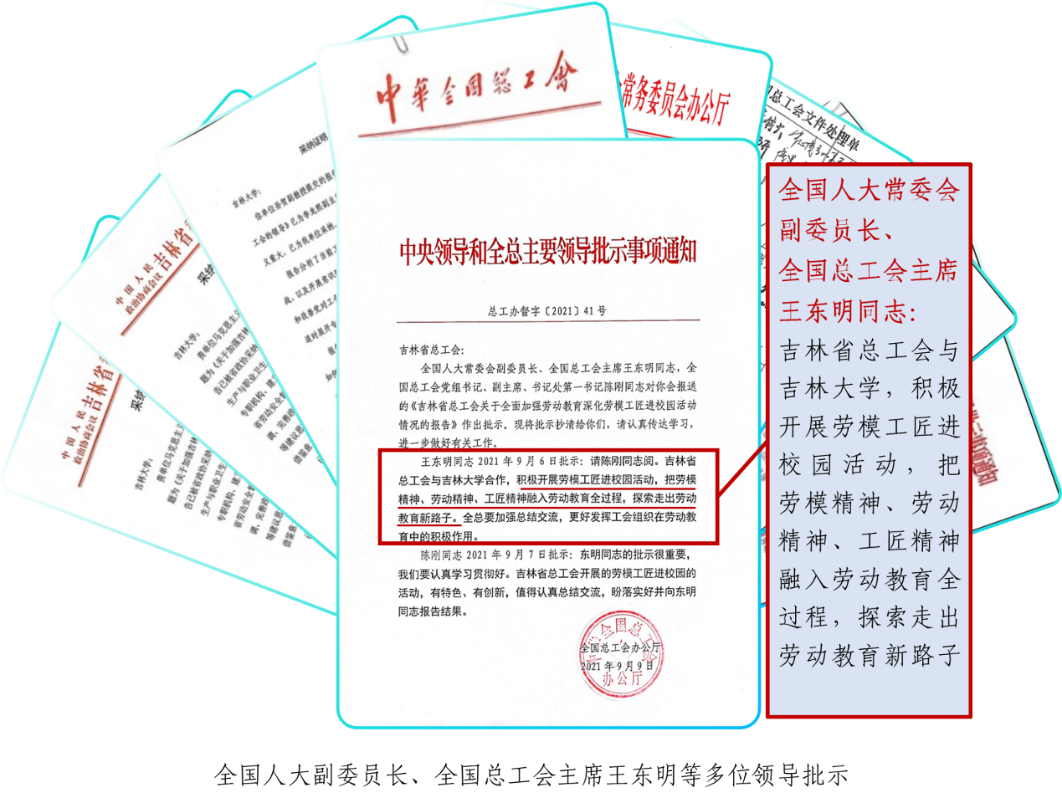

该模式由全国劳动模范(全国先进工作者)、国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、教育部“长江学者”特聘教授韩喜平领衔,30余位全国劳模、大国工匠、国家级教学名师组成教学团队,通过劳动教育必修课,深化大学生对劳动的理解;聘请全国劳模示范讲授,提升劳动教育感染力;把劳动教育融入日常,启智润心,激发学生创造能力与奋斗精神。该模式得到全国人大常委会副委员长、中华全国总工会主席王东明,中华全国总工会党组书记、副主席、书记处第一书记陈刚,教育部部长怀进鹏和吉林省等领导同志高度肯定,认为“探索走出了劳动教育新路子”,要求推广示范。

该模式主要解决的教学问题有以下三点:(1)劳动教育体系不健全,重视度不够问题。目前,高校劳动教育缺乏系统教学体系,在劳动对大学生的全面发展重要性上认识不够,对于劳动教育内涵、实质、目标把握不准。劳动教育与德育、智育、体育、美育相比,地位差别较大,造成劳动教育形式化、碎片化。(2)劳动教育方式简单,实效性不强问题。既往高校劳动教育方式比较简单,对于劳动形态的根本性变化把理解不够,割裂劳动与学生身心全面发展的内在联系,学生参与不足。在教育实践过程中缺乏有效的考核与测评体系,实效性无法检验。(3)劳动教育教学团队结构单一,感染力不足问题。劳动教育教学团队建设不完善,理论课教师缺少社会劳动经验,实践教师理论功底不足,理论教育与实践活动缺乏感染力,导致学生主动性不够、兴趣不高,无法实现激发学生劳动创造的目标。

地址:吉林省长春市前进大街2699号 @版权所有 吉林大学教学成果奖