一、科学规划,搭建平台。通过创建新的实践教学基地,解决教学需求与实践条件“严重脱节”问题。

1、建设全新教学平台,全面改善教学条件。吉大考古夏县基地占地面积0.8万余平方米,功能完备、分区合理,设有文物库房、多功能厅、数据处理中心、数字考古实验室、陈列室、修复室、保卫室、研究室、摄影室、资料室、装备室、医疗室、现场工作室、教师公寓、学生公寓、餐厅等,能容纳140余人工作生活,可满足全部教学需求,实行封闭化管理,全面改变了教学中存在的不规范现象。

2、引领田野考古发展,全面推动实践教学。请进来,走出去,不断加强与兄弟单位的开放合作与交流。许多高校纷纷效仿吉大校地共建模式,改善提升基地建设条件,充分发挥了对考古高等教育实践教学的引领、服务和辐射作用。

二、深入实践,锐意改革。通过探索新的田野考古教学模式,解决技术规范与课程体系“契合不足”问题。

1、采用多种教学形式,改革考古实践教学模式。采用传统考古发掘技术与现代科技手段相结合的形式,将GPS、GIS、遥感等前沿科技,应用到教学中。确保学生掌握考古学基本理论,达到知识与技能有机结合的效果,具备项目统筹和管理的能力。

2、引入虚拟仿真平台,完善考古实践教学方案。在夯实层位学基本原理、探方发掘基本原则和实际操作具体要求的同时,在国内率先引入虚拟仿真平台,让学生在实际发掘前熟练掌握田野考古发掘规范化技能,与考古发掘实践操作相结合,全方位提高课程教学效果。

3、加强过程考核思维,创新考古实践考核办法。大力推行“素质考试”,基本考核和深入考核相结合,推行过程式考核方法,注重测试学生的分析和判断能力,调动学生的积极性,全面提升学习质量。

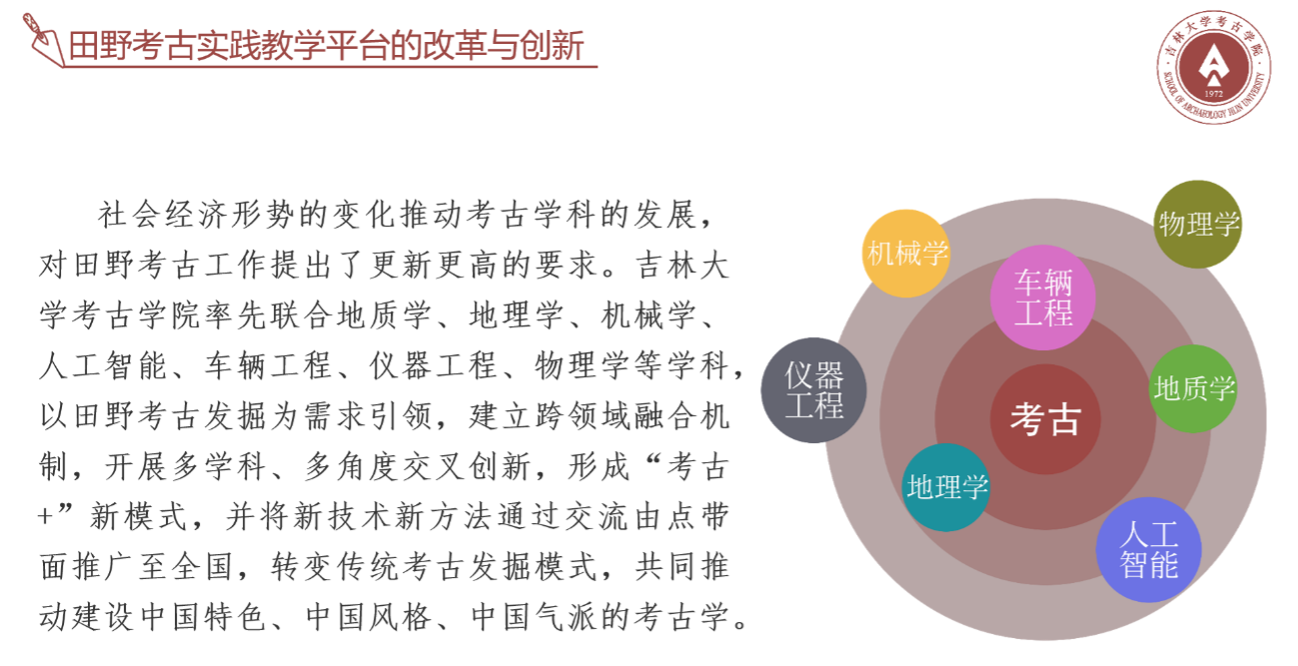

三、学科交叉,融合发展。通过强化多学科交叉融合理念和实际运用,解决“新文科”考古发展态势与田野考古实践教学平台建设“缺乏整合”问题。

1、以田野考古需求为导向,建立跨学科融合机制。

率先联合地质学、地理学、机械学、人工智能、车辆工程、仪器工程、物理学等学科,建立跨学科融合机制,开展多学科交叉创新,形成“考古+”新模式。

2、以田野考古教学为抓手,实现跨学科人才培养。

通过虚拟仿真考古发掘实验,让学生在考古发掘前熟练掌握操作技能,最大程度地保护文物。通过全媒体教学实践,加强考古研究成果的传播,引导学生坚定文化自信。人工智能、地学等学科则以考古基地为平台,完成其本科实践教学任务和大学生创新项目的设计与实施。

地址:吉林省长春市前进大街2699号 @版权所有 吉林大学教学成果奖